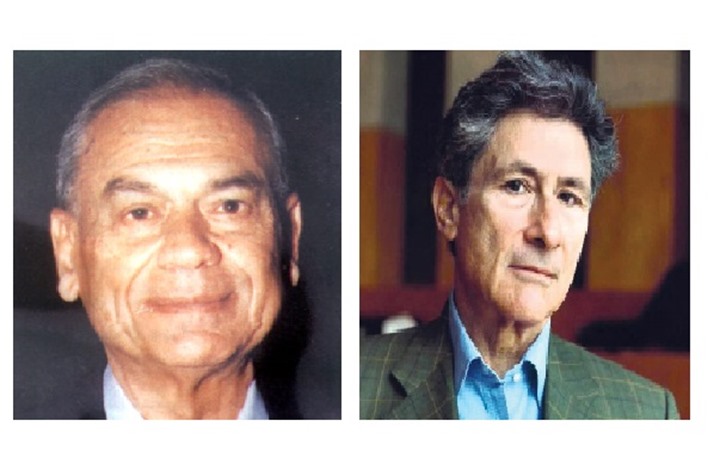

هشام شرابي وإدوارد سعيد.. حفرا عميقا في الوعي العربي

لم ينالا الشهرة ذاتها إلا أنهما شكلا اسمين كبيرين

في الفكر العربي والعالمي، أحدهما هو هشام شرابي الذي كان أكثر التصاقا بالمجتمع

والفكر العربي بالرغم من تأثره بمناهج الغربيين وطرائقهم، فيما كان إدوارد سعيد

مفكرا صنعته الثقافة الغربية، مثل نعوم تشومسكي، وحظي بشهرة فاقت رفيقه شرابي

بكثير.

ورغم أن شرابي أمضى أكثر من خمسين عاما في الولايات المتحدة، في جامعة “جورج

تاون”، إلا أنه لم يؤلف كتابا واحدا في موضوع أكاديمي، واستفاد من الناحية

الأكاديمية في خدمة قضيته ووطنه فلسطين، وظلت كتاباته تتمحور في مجملها حول

القضايا الأساسية في العالم العربي.

برز كمفكر “تنويري” كبير “حفر” عميقا في التاريخ العربي فكان

الأكثر جرأة في بحث طبيعة العلاقة بين المثقفين العرب والغرب.

ولد هشام شرابي في يافا عام 1927 وعاش طفولته بين يافا وعكا في دار جده، ويعتبر

عكا المدينة التي تعلق بها أكثر من أي مدينة فلسطينية أخرى.

أكمل شرابي دراسته الثانوية في بيروت، وتخرج من “الجامعة الأمريكية” في

بيروت عام 1947 تخصص الفلسفة.

كان مفتونا بالقومية العربية، فانضم إلى “الحركة العربية السرية”، لكنه

أثناء إعداده دراسة حول الحزب “السوري القومي الاجتماعي”، انجذب إلى

زعيم الحزب أنطون سعادة وسرعان ما انضم للحزب، الأمر الذي عرضه لملاحقة الأجهزة

الأمنية اللبنانية، وعاش فترة عصيبة روى تفاصيلها بكتابه “الجمر والرماد”.

هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعدام سعادة في بيروت وبقي مسؤولا عن فرع

الحزب حتى انسحابه منه عام 1955.

التحق بجامعة “شيكاغو” وهناك بدأ فصلا جديدا من حياته الفكرية، حيث تعمق

في دراسة فلسفة نيتشه وغيره من كبار الفلاسفة الألمان والغربيين نال عقبها شهادة

الدكتوراه عام 1953.

عمل أستاذا لتاريخ الفكر الأوروبي الحديث في جامعة “جورج تاون” في

واشنطن، وبقي ينشر مؤلفاته باللغة الإنجليزية إلى أن اندلعت حرب حزيران/ يونيو عام

1967 التي شكلت صدمه له أعادته إلى العالم العربي وقضاياه.

وبدأ شرابي بعد هذا التاريخ اهتمامه مجددا بقضايا المجتمع العربي وبأسباب التخلف

التي أدت إلى الهزيمة، فأنتج خلال هذه المرحلة كتابين مهمين، هما “مقدمات

لدراسة المجتمع العربي” و”الجمر والرماد” الذي تحدث فيه عن جانب من

تجربته الشخصية.

وفيما بعد سينتقل إلى بيروت عام 1970 ليعمل في “مركز التخطيط الفلسطيني”

وأستاذا زائرا في “الجامعة الأمريكية” في بيروت، لكن المقام لم يدم

طويلا في بيروت فاضطر إلى مغادرتها بسبب أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

ساهم في إنشاء عدد من المؤسسات التي تعنى بشؤون الوطن العربي والقضية الفلسطينية،

منها “مركز الدراسات العربية المعاصرة” في جامعة “جورج تاون”

و”مركز التحليلات السياسية حول فلسطين” في واشنطن و”صندوق

القدس” الذي كان يقدم منحا دراسية للطلاب الفلسطينيين.

وما إن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000

حتى تحول الصندوق إلى تأمين المساعدات الطبية والمالية للفلسطينيين في الضفة الغربية

وقطاع غزة.

مع توقيع “اتفاقية أوسلو” بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال، تمكن

شرابي من زيارة يافا وكان من المتحمسين للاتفاق المذكور، لكنه لم يلبث أن تحول إلى

أحد أهم المعارضين له فيما بعد. وفي عام 1998 توقف عن العمل في جامعة “جورج

تاون” وانتقل إلى العيش في بيروت.

هاجم شرابي “التخلف” في المجتمع العربي بقوله: “إن التخلف الذي

نجابهه هو من نوع آخر، إنه يكمن في أعماق الحضارة الأبوية (والأبوية المستحدثة)،

ويسري في كل أطراف بنية المجتمع والفرد، وينتـقل من جيل إلى آخر كالمرض العضال.

وهو أيضا مرض لا تكشف عنه الفحوص والإحصاءات”.

ويشير إلى أن “المعضلات التي يجابهها العالم العربي على صعيد عام من اجتماعية

واقتصادية وعسكرية وثقافية، إنما مصدرها واحد وهو حالة المرض العائدة أساسا إلى

البنية البطركية”.

يخلص شرابي إلى القول إن “تقويض المجتمع البطركي الذي يهيمن بكامل ثقله على

المجتمعات العربية الإسلامية” يتطلب عملية تغيير شاملة تقوم على الحداثة

والديمقراطية وتحرير المرأة داعيا المثقفين العرب إلى الانفتاح على الثقافات

الأخرى، وإلى التعرف على الغرب بالخصوص، وإلى دراسة تجربته الحضارية المديدة بهدف

الاستقلال عنه فعليا لا نظريا.

ويرى الكاتب والناقد والناشر اللبناني سليمان بختي، أن هشام شرابي من

“المفكرين الندرة” في العالم، لأنه “لم يقترب من سلطة قط”،

وظل دائما محافظا على “دور المثقف الذي يرفع الحقيقة في وجه السلطة”.

أما بالنسبة للكاتب اللبناني نصري الصايغ فإن شرابي كان يمثل “جيل الفجيعة

بكل آلامها وعنائها وجيل الأمل بكل مخاضه. في كتاباته كان الماضي هو حاضره، وفي

نفس الوقت كان منغرسا في قضيته التي هي في جزء من الماضي والمستقبل”.

ويؤكد الصايغ أنه على مستوى الفكر فقد كان شرابي أبرز من “رفض

المسلّمات”. وكان فكره “نقديا بامتياز”.

نشر شرابي العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية والعالمية منها، باللغة

العربية: “مقدمات لدراسة المجتمع العربي”، و”الجمر والرماد”،

“البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر”، “النظام الأبوي

وإشكالية تخلف المجتمع العربي “، “النقد الحضاري للمجتمع العربي”

و”الرحلة الأخيرة”.

وباللغة الإنجليزية الكتب التالية: “الشرق الأوسط المعاصر”،

“حكومات وسياسات الشرق الأوسط في القرن العشرين”، “الثورة والقومية

في العالم العربي”، “المأزق المميت، فلسطين وإسرائيل”،

“فلسطين والمقاومة”، “المقاومة الفلسطينية في وجه إسرائيل

وأمريكا”، “المثقفون العرب والغرب”.

وكان يعمل قبيل وفاته يعمل على كتاب بعنوان “سبعة أيام في فلسطين”، يروي

فيه رحلته وتنقله في بعض الأماكن وكيف أنه تنكر بلباس الممرضين وركب في سيارة

إسعاف ليدخل إلى الأماكن التي يريد أن يراها في فلسطين.

لكنه لم يكتمل كتابه الأخير فقد توفي عام 2005 في بيروت بمرض السرطان.

إدوارد سعيد

ترك إدوارد سعيد وراءه إرثا مثيرا للجدل والاهتمام، وسيرة ذاتية أكاديمية خصبة

تحتاج إلى صفحات كثيرة للإحاطة بها.

يعد أحد أهم المثقفين الفلسطينيين والعرب في القرن العشرين من حيث عمق تأثيره

وتنوع نشاطاته، كان أستاذا جامعيا للنقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة

“كولومبيا” في نيويورك ومن الشخصيات المؤسسة لدراسات ما بعد الاستعمارية

(الكولونيالية).

كان مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقد وصفه الصحافي البريطاني روبرت فيسك بأنه

“أكثر صوت فعال في الدفاع عن القضية الفلسطينية”. ولد إدوارد سعيد عام

1935 في القدس، لعائلة مسيحية وترعرع في القاهرة ثم هاجر منها إلى الولايات

المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية.

وبحسب الفيلم الوثائقي على “يوتيوب” الذي يتناول حياته فقد كان سعيد

ولدا “شقيا عذب” المعلمين والمعلمات في المدرسة، ولهذا طرد من المدرسة،

وكان هذا سبب مجيئه إلى الولايات المتحدة عام 1951. وتقول زوجته مريم سعيد إنه

اهتم بدراسته بعد أن ذهب إلى أمريكا وعدل عن دراسة الطب للتوجه نحو الأدب.

تابع دراسة الآداب وتخرج من جامعة “برنستون” عام 1957، ثم حصل على ماجستير

الآداب عام 1960، ثم على الدكتوراه في النقد الأدبي والأدب المقارن عام 1963 من

جامعة “هارفارد” برسالة عن الروائي جوزيف كونراد وروايته “قلب

الظلام”.

انضم سعيد عام 1963 إلى جامعة “كولومبيا” وبقي فيها حتى وفاته عام 2003.

كما عمل أستاذا زائرا ومحاضر في أكثر من مئة جامعة أمريكية وحصل عام 1992 على لقب

أستاذ جامعي في جامعة “كولومبيا” وهي أعلى درجة علمية أكاديمية.

كما عمل رئيسا لـ”جمعية اللغة الحديثة”، ومحررا في فصلية “دراسات

عربية”، وكان عضوا في “الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم” وعضو

في “نادي القلم الدولي” و”الأكاديمية الأمريكية للفنون

والآداب” و”الجمعية الملكية للآدب” و”الجمعية الأمريكية

للفلسفة”.

كان سعيد في الولايات المتحدة عندما وقعت حرب حزيران/ يونيو 1967 التي أعادت سعيد

إلى العالم العربي، بعد أن كان منعزلا عن الشرق الأوسط حتى أواخر الستينيات، وأصبح

يكتب عن فلسطين منتقدا السياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال.

كان إدوارد سعيد من الشخصيات المؤثرة في النقد الحضاري والأدب وقد نال شهرة واسعة

خصوصا بكتابه “الاستشراق” الصادر عام 1978، وفيه قدم أفكارا واسعة

التأثير عن دراسات الاستشراق الغربية.

وصف سعيد “الاستشراق” بأنه مصطلح غير دقيق، واعتبره “تحيزا مستمرا

وماكرا من دول مركز أوروبا تجاه الشعوب العربية الإسلامية”.

واعتبر أن “الصور الرومانسية الكلاسيكية الشائعة في الكتابات الأوروبية تجاه

آسيا والشرق الأوسط ليست إلا تسويغا للطموحات الاستعمارية الإمبريالية للدول

الأوروبية، ولاحقا الولايات المتحدة”.

كما انتقد سعيد النخب العربية التي حاولت استيعاب واستبطان وتمثّل الأفكار

الاستشراقية الذي اعتبره “تقليدا أكاديميا يقوم على التمييز المعرفي والوجودي

بين الشرق والغرب، لتتطور هذه النظرة أواخر القرن الثامن عشر فتغدو أسلوبا سلطويا

في التعامل مع الشرق من أجل الهيمنة عليه”.

ويرى سعيد أن معظم الدراسات الأوروبية عن الحضارة الإسلامية كانت “متحيزة عن

عمد إلى الرؤية الغربية، وتهدف إلى تأكيد الذات الغربية بدلا من الدراسة

الموضوعية”. كما يرى أن هذه الدراسات “استعانت بأدوات الهيمنة

الإمبريالية وطرقها”.

عرف سعيد بموقفه الناقد لنظرة الغرب ورؤيته للشرق، فلم يكن دفاعيا بعكس أقرانه، بل

طرح مبدأ “احترام التعددية الثقافية وربط المعرفة بالنزعة الإنسانية بدل

النزعة التسلطية الأيديولوجية كبديل للاستشراق لردم الهوة بين الشرق والغرب”.

وألف سعيد أكثر من عشرين كتابا، من بينها كما ذكرنا “الاستشراق”،

و”تغطية الإسلام: كيف تحدد وسائل الإعلام والخبراء الطريقة التي نرى فيها

العالم”، و”مسألة فلسطين”، و”الثقافة والإمبريالية” الذي

يعتبر تكملة لكتابه “الاستشراق”، وترجمت كتبه إلى أكثر من عشرين لغة.

وبخلاف نشاطه الفكري، كان سعيد عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، لكنه استقال منه

بسبب معارضته الشديدة لبعض مواقف الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما رفض

“اتفاقيات أوسلو” التي كان يعتقد أنها صفقة خاسرة للفلسطينيين.

وتميزت العقود الثلاثة الأخيرة من حياة سعيد بكتاباته عن الشرق الأوسط والقضية

الفلسطينية، ودفاعه عن ضرورة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. كما ألف سيرة ذاتية

صدرت عام 2000 بعنوان “خارج المكان”.

وبالإضافة إلى الكتابة، امتلك إدوارد سعيد معرفة بالموسيقى وتاريخها، وألف فيها

كتابين “متتاليات موسيقية”، و”عن النموذج الأخير.. الموسيقى والأدب

ضد التيار”، فضلا عن ممارسته العزف على البيانو.

تحكي ابنته نجلاء عن رحلة العائلة إلى فلسطين عام 1992 التي كانت أول رحلة لسعيد

إلى بلاده التي ولد فيها. وتصف زوجته مريم زيارته المؤثرة لبيته القديم

بـ”الصدمة”، وتذكر أنه رفض دخوله. وقال سعيد عن نفسه إنه ليست لديه

مشكلة مع الهوية، فلديه هويات متعددة فهو فلسطيني وأميركي وعربي.

أدت مواقف سعيد إلى تعرض مكتبه لعمليات تخريب، وتهديدات بالقتل له ولأفراد عائلته،

وقد أطلق عليه الإعلام المنحاز للاحتلال لقب “بروفيسور الإرهاب”

و”شكك” في فلسطينيته واتهمه بـ”معاداة السامية”.

التقطت عام 2000 صورة له مع ابنه وهو يرمي حجرا عبر بوابة “فاطمة”

الحدودية في جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة وما لبث النقد أن وجه له بصفته

“متعاطفا مع الإرهاب”. وقد علق على الأمر بوصفه بـ”رمزية

الفرح” لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وأدت هذه الصورة إلى انتقادات

واسعة ضمن هيئة التدريس في جامعة “كولومبيا” مما دعا رئيس الجامعة

لإصدار بيان قال فيه أن ما قام به سعيد “نوع من أنواع حرية التعبير”.

كما قام سعيد بعمل فيلم وثائقي لتلفزيون “بي بي سي” بعنوان “في

البحث عن فلسطين”، ولم يعرض في قنوات الولايات المتحدة. علق سعيد على ذلك في

“الثقافة المقاومة” الصادر عام 2003 بتشبيه وضعه بوضع المفكر نعوم

تشومسكي.

ساهم إدوارد سعيد عام 2003 مع حيدر عبد الشافي وإبراهيم الدقاق ومصطفى البرغوثي في

تأسيس “المبادرة الوطنية الفلسطينية” والتي سعت إلى تأسيس قوى ثالثة في

السياسة الفلسطينية منافسة لحركتي “فتح” و”حماس”.

في عام 1991 أصيب بسرطان الدم الذي قاومه مقاومة شديدة حتى وفاته عام 2003 في

نيويورك.